Disfruté la historia como hace tiempo no disfrutaba de un libro, lo cargué de un lado a otro y, en cada oportunidad, venía de nuevo a mis manos para leer un par de páginas más.

Una vez que te adentras en la historia, ya te tomó de las vísceras y ciñe tu alma con tanta fuerza que en cada letra te roba una parte del aliento, un aliento producido por la empatía con el personaje principal, por el vahó de una ciudad que suena familiar, por el polvo que dejamos entre las páginas.

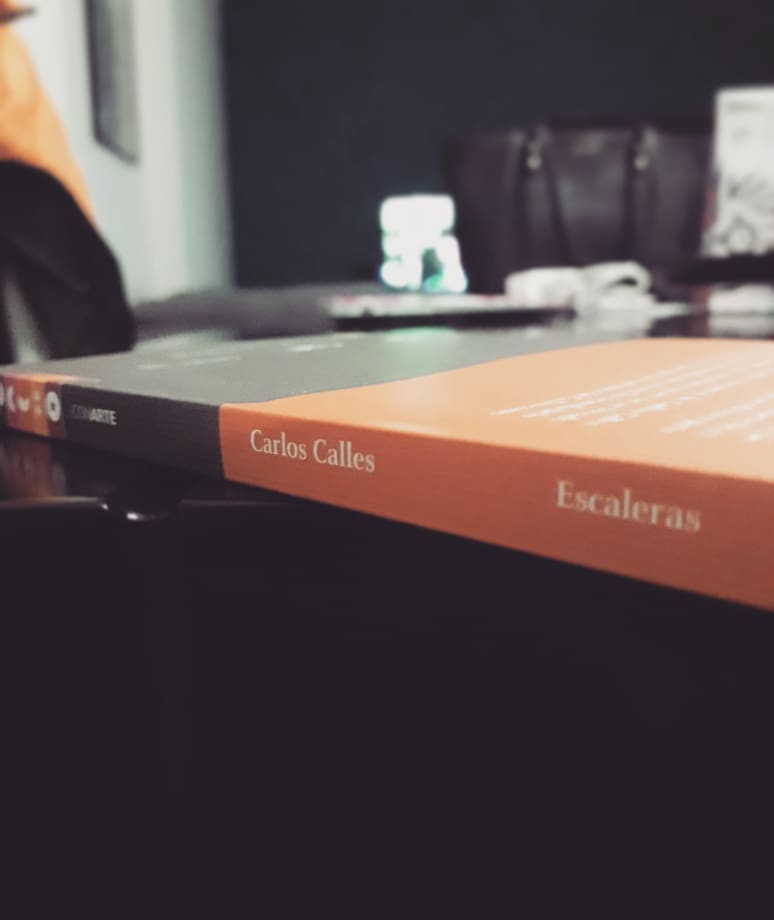

Escaleras narra la historia de un joven encargado de la sección de crucigramas para una empresa local. Su padre murió hace unos años y ahora se encuentra en una lucha con los pedazos que le quedan de familia.

“Me pareció un buen día para ir al cementerio”, así inicia Escaleras, entonces, el joven llama a su madre e insiste que vaya con él, pero esa es una batalla perdida.

Y ahí está el chico frente a la tumba de su padre, intentando establecer una conversación, intentando encontrar las palabras adecuadas para dirigirse a un muerto que seguramente no lo escucha. Justo desde este punto, la historia se detona.

Escaleras emite añoranza, pasión, empatía, rutina, pero sobre todo, una honestidad con la que Carlos Calles nos muestra a cada uno de los personajes.

La madre, Sylvia, un ente que pronto nos invitará a bailar con la soledad y el recuerdo de otros tiempos que, como siempre, fueron mejores.

El padre, que es solo un recuerdo, tal vez un saco de huesos cuyo hijo va a visitar. Un padre que murió de decepción y desencanto.

Catalina, la mesera del Dardoamor que nos lleva hasta el mirador de la ciudad para hacernos entender que la ciudad es un ente vivo. Una chica linda y con carisma para atender mesas.

Jovita, la sirena de busto generoso que llora en todo momento por razones que aún desconocemos.

Priscila, una joven esposa que intenta recuperar los pedazos de matrimonio que le quedan alrededor de la frontera norte. Una mujer de la que es fácil enamorarse. Una mujer que toca la perfección, con la que dan ganas de vivir hasta que los huesos se vuelvan polvo.

Todos se quedan en la memoria, en la añoranza, en el recuerdo, pero sobre todo, toman el rostro de nuestras propias amantes, nuestra familia, de las llagas con la que hemos pavimentado el camino que llamamos soledad, años, experiencias.

“De poco a poco, estaba desapareciendo”, frases como estas se quedan en el paladar para que las masquemos una y otra vez hasta la saciedad, hasta darnos cuenta que por sí mismas narran un mundo oculto bajo los párpados.

Nos recuerda a nosotros mismos, al menos lo que fuimos o lo que intentamos ser hace ya tiempo.

La tinta huele a odio y venganza, a el coraje que un hijo tiene hacia su madre, a todo el olvido para condenarla, a la pérdida del habla dentro de un sanatorio donde el que entra, jamás saldrá vivo.

¿Por qué tanto desprecio? La construcción de este sentimiento narrativo es tan real y crónico que en un momento decisivo de la historia, pensé que algo debía hacer con mi propia madre, tal vez reclamarle una mala experiencia, un olvido, una ausencia.

Aquí hay dos historias que se encuentran. Definitivamente una no podría vivir sin la otra. Por un lado tenemos la historia de la madre y el padre y, por otro, la historia de las chicas.

En esta novela todo el mundo parece perder la lucidez de un momento a otro, es una ventana que hurga en nuestro verdadero yo. Un buen libro siempre conduce a preguntas fundamentales, en este caso, la pregunta principal es: ¿El amor de madre e hijo es eterno?, pero también tenemos otras: ¿qué tanto puede soportar un hijo?, ¿qué estaría dispuesto a hacer, a perder?, ¿qué más se le puede decir a una madre, cuando ya perdimos el poco o nulo amor que le tuvimos algún día?, ¿qué tanto puede odiar una madre a su propio hijo, sangre de su sangre, nacido desde el mismo fondo de las entrañas?